美しい風景をありのままに撮る

そのことのとてつもない難しさ

表現のジャンルから

はみ出してしまう作家たち

写真のテーマ、と言えば、ポートレート、風景、報道、広告、ドキュメンタリー、スチルライフ、スナップ、スポーツ、家族などが主だったもので、これらの分野がどんな意味合いでそう設定され、そう呼ばれているかについては、ほぼ世界共通で理解されている。だが、ときどき、それぞれのジャンルに収まっているようでいながら、はみ出てしまう作家が登場する。

例えば、スチルライフや広告、ヌードの分野に収まりそうでいて、なにか底知れぬフェティシズムを感じさせるポール・アウターブリッジ(戦前からのアメリカ人広告写真家)、人形が命を宿しているようでとてもスチルライフ写真の中には閉じ込めきれないハンス・ベルメール(人形作家でもあるドイツ人画家、写真家)、見るたびにジャンルを迷ってしまうのが、拾ってきた貝殻や野菜などを完璧な構図で収めた(誰がなんと言おうとも)スチルライフ写真のど真ん中の作家エドワード・ウェストン(20世紀写真史の中の最重要作家)。スチルライフ写真のお手本だなとわかっていて眺めているはずなのに、いつのまにか心がざわめいてくる。客観的であることと主観的であることのせめぎ合いが、一枚の写真の上で起こるからだと思う。比較的新しいところでは、過剰なほどのセット、コスチューム、メイクをポートレートに施す(時にはペインティングの加筆も)ピエール&ジルのアプローチも、ポートレイトかと言われると即答しにくい。

風景写真から逸脱した

本当の風景写真家

あくまで個人的な見方になるが、筆者の知るところでは、今回紹介するジョン・ファール(John Pfahl, 1939–2020)こそがどうにも分類できない作家の代表だ。ジョン・ファールは、1939年、ニューヨーク生まれのアメリカの写真家。美術博士号を持ち、「アルタード・ランドスケープ」(変更された風景)などの傑作を発表しながら、二つの大学で長く教鞭も取っている。残念ながらコロナ感染が元で2020年に息を引き取った。

こうした経歴から、いわゆる「理屈で撮る」タイプ、頭の硬そうなコンセプト優先タイプの作家だと思われがちなのだが、そうとも言えない。彼の創作姿勢を紹介していくうちに、きっと多くの人に興味を持ってもらえると思う。

筆者が、最初に彼の名前を知ったのは、不思議な風景写真に出会ったときだった。それはとても美しい湖と岸辺の草木の風景で、朝か夕方の淡く穏やかな光に包まれていた。水面には波ひとつなく磨きの良い鏡のようにつるんと空を写していた。ところが、画面左遠方に、何かが見える。美しい風景とは対照的な四つのサイロ形状の建物。骨のような白さでポツンと浮き立っている。いくつかの関連施設も同じく骨のような白さで、付随している。まるで、そこにあるけれど、なるべく目立たないように、白色をまとって身を隠そうとしている。

完璧に近い美しい風景と、少し未来的な形状の建物のミスマッチな共存。タイトルには、「スリーマイルアイランド原子力プラント 1982」とあった。撮影3年前の1979年、レベル5の放射能汚染を引き起こしたあの有名な原子力発電施設である。

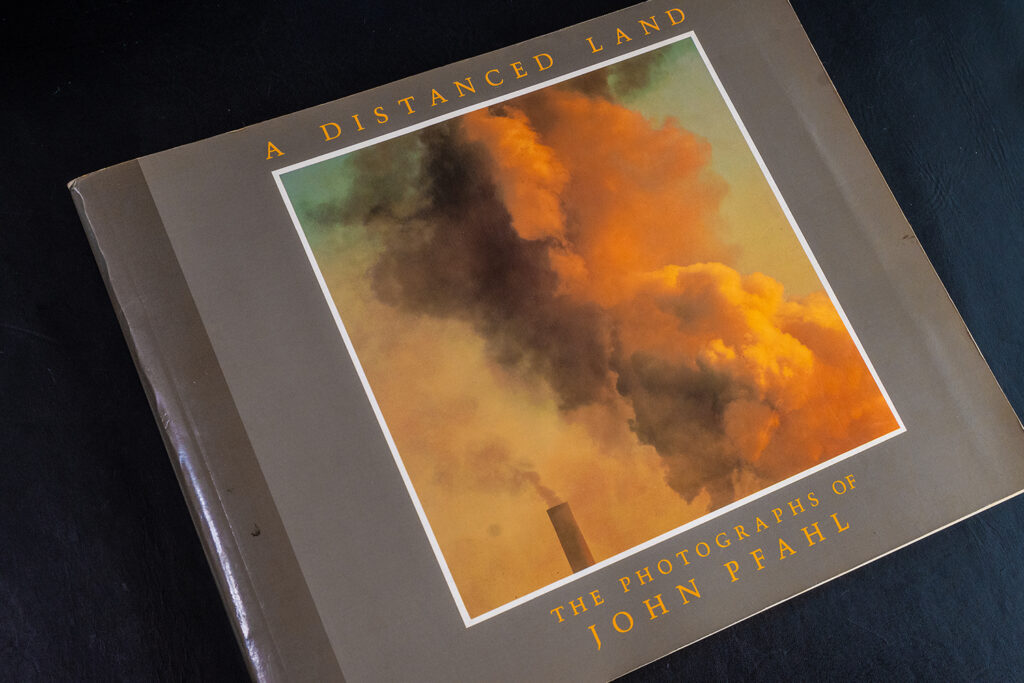

しかし、この作品からは報道写真的なダイレクトな告発やメッセージは感じ取れない。あくまで、美しい自然を撮影しようとしたら、画面の片隅にひっそりと異物があった。どうやらそれは原発で、それも含めてありのままの風景であるわけだから、仕方なくそのまま撮った。とでも作者ジョン・ファールは言いたげだ。同じ年にニューメキシコ州の砂漠のど真ん中で撮られた「風景」作品は、もっと遠回しだ。左ずーっと遠方に小さく小さく煙突らしきものと、立ち上るかすかなふた筋の煙が、なんとか見える。火力発電所だろう。他にも、オレゴン州コロンビア川の原発、フロリダのパームツリーの合間に見え隠れする原発、アイダホの茫漠たる砂漠の中の原発などなど、人を寄せ付けないほどの厳しい自然風景と原発や火力発電所がセットになった想像を絶する光景をファールは追いかけながら作品を充実させていった。この作品の難しさは、ありのままをとても精細に、そしてあるがままに美しく描いていることに尽きる。風景寄りでも、原発寄りでもない。あくまで立ち位置はフラットなのだ。聞きかじった話ではあるが、彼のこのシリーズ「パワー・プレイス」は、原発の姿が神々しく美しすぎるが故に、原発反対派から手厳しく糾弾されたこともあったという。もしそれが本当ならば、ファールの作品意図は大きな成功を収めているとも言える。そもそも人里を遠く離れたところに設置される設備なのだから、光も、川も海も砂漠も、施設の周りの自然は手付かずの美しさを保っている。美しいものを美しく撮る、そこに、あってほしくはないけれど、あるのだからありのままに撮る。取捨選択や修正は一切しない。これこそが現実なのだと、ファールは言いたいはずだ。あなたにはどう見えてくるだろう? こうした絶妙なフラット感をたたえた作品がたっぷり詰まった写真集「A DISTANCED LAND」をぜひご覧いただき、ご自身を試していただきたい。

「A DISTANCED LAND」の意味するところは、まさに人里離れた辺境の地、である。作品集の中では、ファールの作品姿勢は、アメリカを旅し描いた19世紀の画家たちに似ていると解説されている。

地球と遊ぶ

地球と深い関係を持つ

人々が、地球を思いやる気持ちを持ち、環境問題を身近なことと感じるようになったのは、1970年代のことである。アーティストたちは、ツリーハウスを作り始めたり、川の石を積んで造形を求めたり、木切れを集めて巨大な鳥の巣を作ってみたりと、アース・ワークに夢中になった時代でもある。ちなみに日本ではもの派の作家たちに注目が集まった。

筆者は、ジョン・ファールにはこの精神が宿っているように思う。「A DISTANCED LAND」にはそれを感じさせる面白いシリーズが収められている。例えば、「アルタード・ランドスケープ」シリーズは、彼の最初期のシリーズのひとつで、とても見応えがある。自然の中に、テープやロープを貼り、まるで遠近感が消え失せたかのように見せる労作である。人の目には、遠近感に従い遠くのものは小さく、近くのものは大きく見えるわけだが、テープやロープの大きさを絶妙に調整し、森の木々の中にそれらを通していく。遠くには幅の広いテープを置き、近くには幅の狭いものを置く。すると、例えば遠近感が自然に働く森の中でそれを行なえば、蛍光色のテープだけが、平面的に見えてくる。森の遠近感の中にあるはずなのに、平面的な図形を成立させることが可能になるわけだ。

他にも、窓を芸術作品の立派な額縁に見立て、窓越しに絶景を撮影することで作品的な意味を持たせたのだと言いたげな「ピクチャー・ウィンドウズ」シリーズも面白い。窓枠など無視して、そこからレンズを突き出して撮れば、誰も何も言えないくらいの「完璧な風景写真」になるのに、なんとひねくれたことをするのだろうか。

だが、写真を長くやっている人にはすぐにわかってもらえると思うが、フィルム(デジタルでも同じ)の明るさ、暗さの階調の幅は人の目よりもはるかに狭く、暗い室内と明るい遠景の山々の絶景を同時にぴたりと抑えることは至難の業である。実にあっさりとやってのけているように彼は見せかけながら、実はすごく緻密な撮影を行なっている。でも、写真作品になった時、人はその難しさをなかなか理解しようとはしない。

2020年、世界がコロナに息を潜めている中、ジョン・ファールは残念ながら亡くなった。美しく構図を定め、露出は適正で、自然の美しさをありのままに残したい。風景を主題とする写真家の気持ちは、純粋に地球を愛する気持ちからきていると思う。そこにスパイスをひと振り。ジョン・ファールを見返してみませんか?

高橋 周平

1958年広島県尾道市出身。1980年代中盤より、写真・美術を中心に評論。主な著作に「写真の新しい読み方」「彼女と生きる写真」、ザ・ビートルズ訳詩集「ハピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン」など。

企画・編集写真集に「キス・ピクチャーズ」「イジス」ほか、エリオット・アーウィット写真集数冊、など約30タイトル。

展覧会としては「ハーブ・リッツ・ピクチャーズ」展など多くをディレクション。

1996年からスタンフォード大学研究員、1998年より多摩美術大学。現在、美術学部・教授。